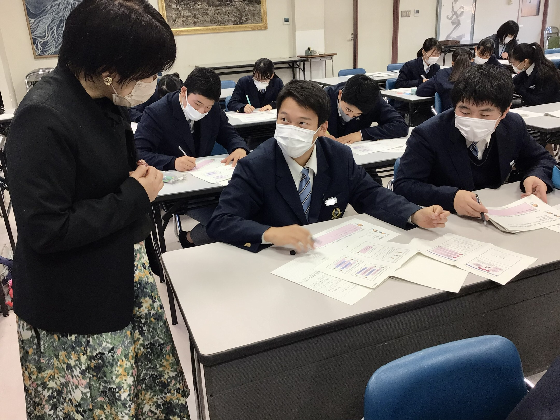

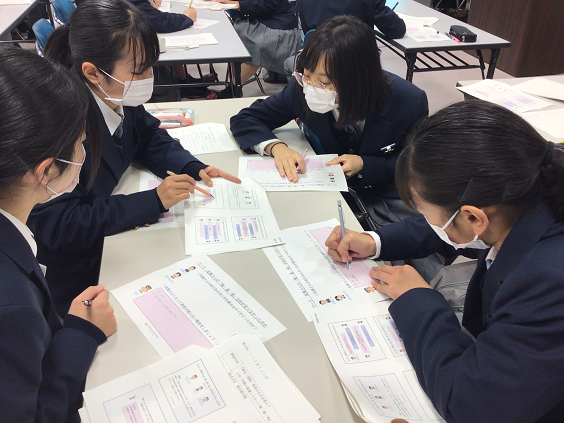

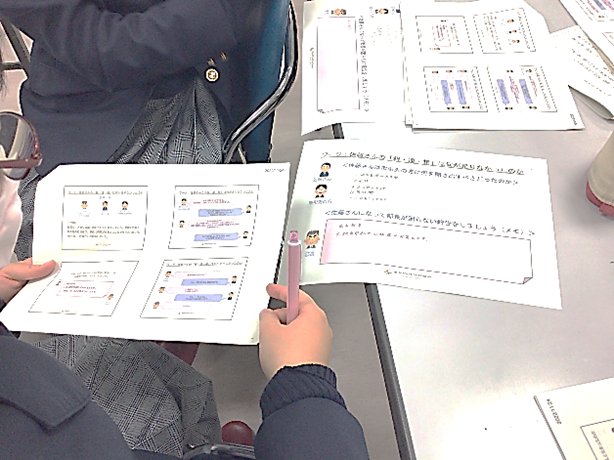

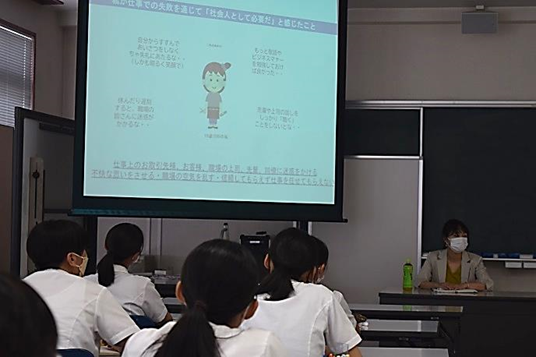

11月25日(金)の就職内定者研修会では、11月11日に引き続き、前回に続き、株式会社桃谷順天館 甲野様、山本様をお招きし、「報連相の大切さ」と「私が会社をやめなかった理由」というテーマで研修をしていただきました。「報連相」の研修ではケーススタディで適切な報連相について学びました。

「私が会社をやめなかった理由」では、「継続は力なり」、「いっぱい悩みいっぱい相談すること」、「自ら発信していくこと」など、たくさんのコツを教えていただき、多くの大切なことを学ぶことができました。

11月25日(金)の就職内定者研修会では、11月11日に引き続き、前回に続き、株式会社桃谷順天館 甲野様、山本様をお招きし、「報連相の大切さ」と「私が会社をやめなかった理由」というテーマで研修をしていただきました。「報連相」の研修ではケーススタディで適切な報連相について学びました。

「私が会社をやめなかった理由」では、「継続は力なり」、「いっぱい悩みいっぱい相談すること」、「自ら発信していくこと」など、たくさんのコツを教えていただき、多くの大切なことを学ぶことができました。

11月11日(金) 第3回就職内定者研修会を行いました。

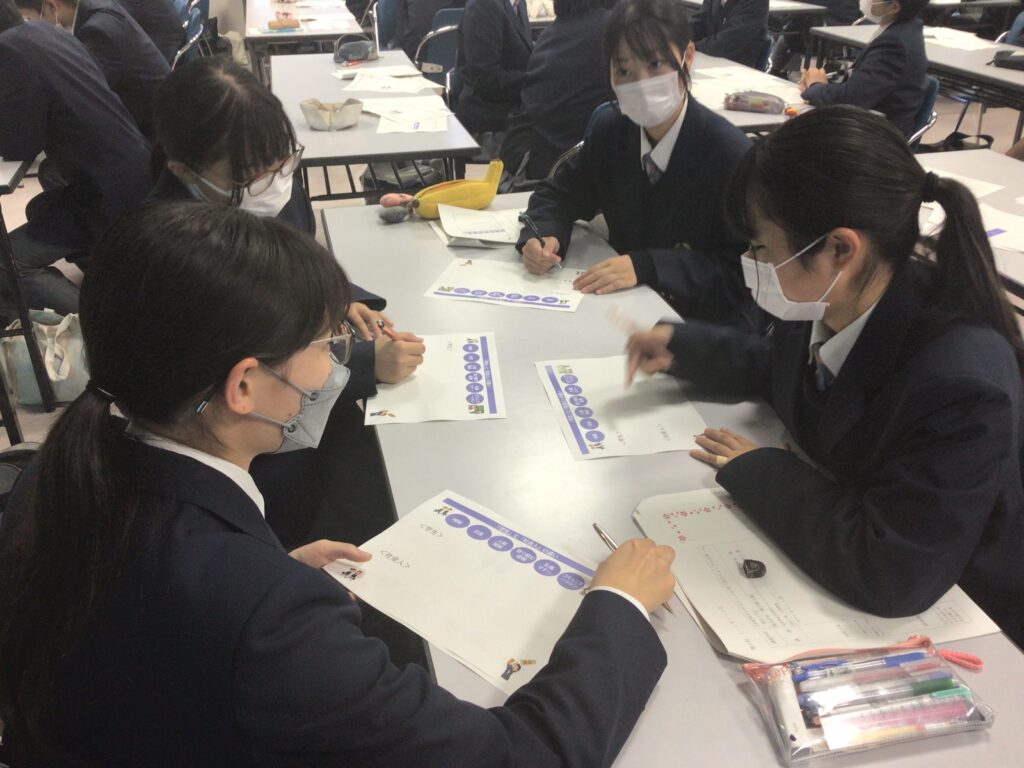

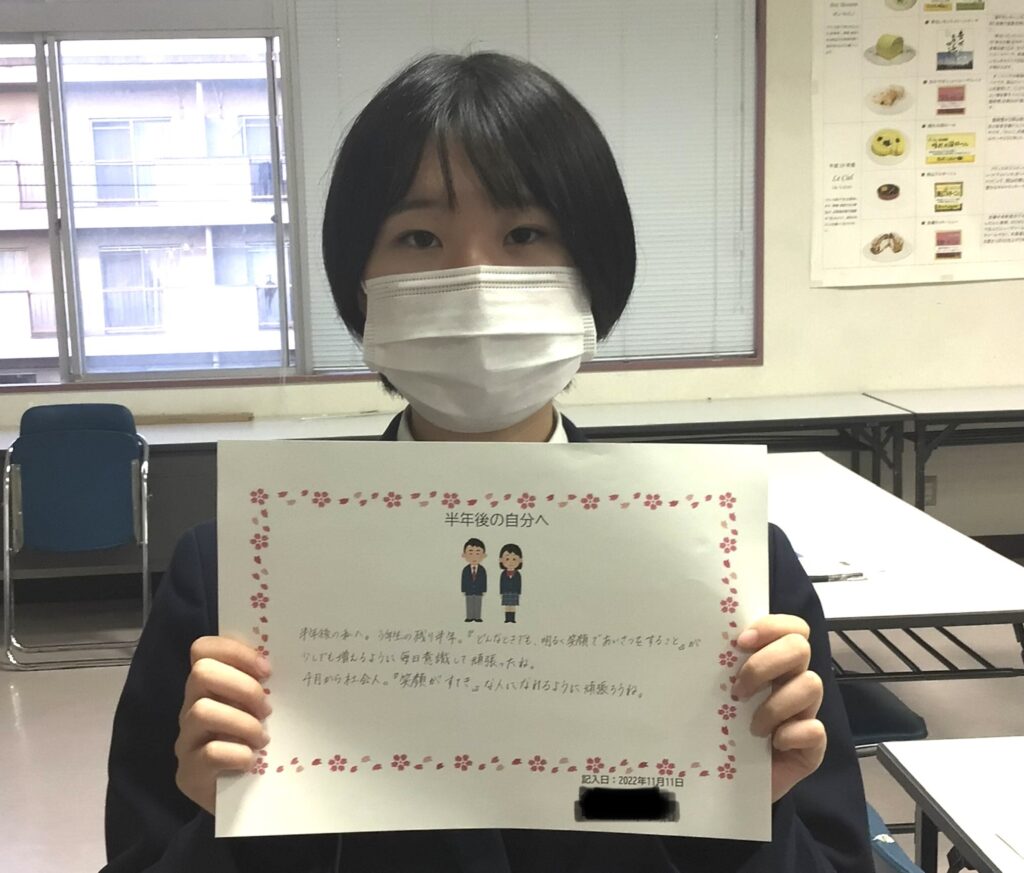

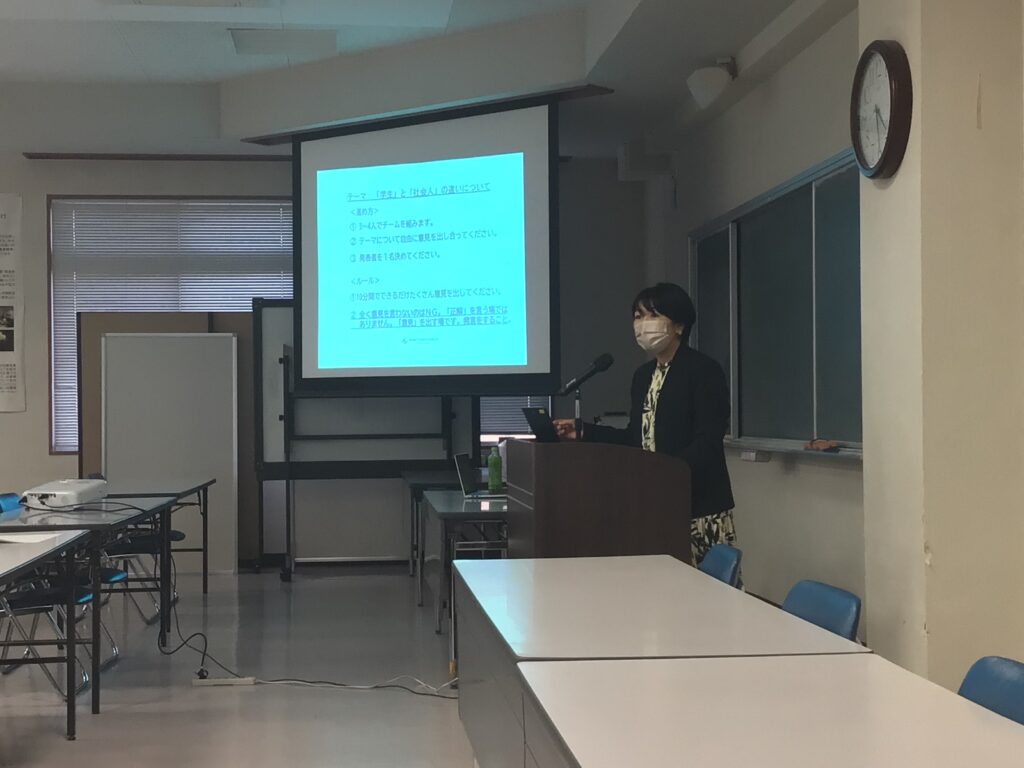

株式会社桃谷順天館 甲野様、山本様をお招きし、学生と社会人の違いというテーマで講義をしていただきました。グループでテーマについて意見交換し、各グループの発表で共有しました。研修の最後には、半年後の自分へ手紙を書きました。

内定者は給料をもらう責任や自ら訊ねることの大切さを学びました。

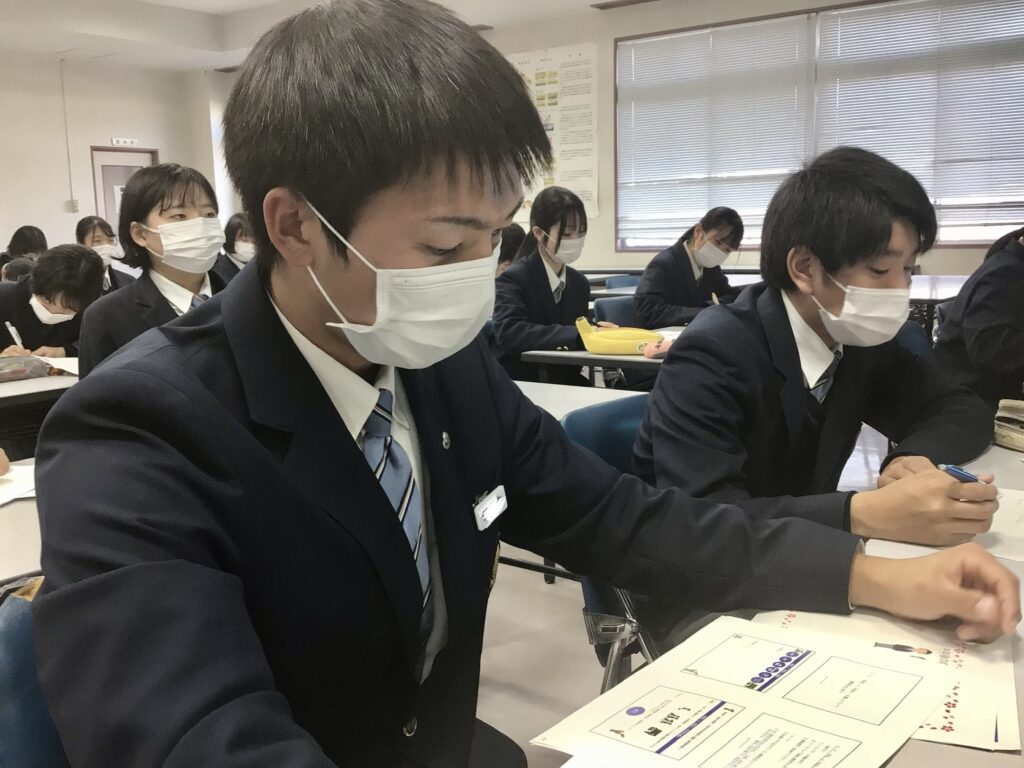

今年度の就職試験に向け、9月2日(金)から管理職の先生方による面接指導を行っています。

受験生は管理職の先生方の前、緊張した面持ちで受け答えを行っていました。

全員が合格することを祈っています 。

8月31日(水)放課後、武道場で就職受験者に向けて、進路課主催の就職激励会を行いました。

校長先生は激励の言葉の中で『合格する生徒の5つの特徴』は、「①大きな声と笑顔であいさつができる生徒。②企業の研究をとことんしている生徒。③自分の苦手な先生など色々な多くの先生と面接練習を行うこと。④面接練習の際、各年代の先生方にバランスよく面接練習を受けている生徒。⑤最後まであきらめない生徒。この5つについては、十分、今からでもできることですから頑張ってみて下さい。企業に対し自分の意欲や積極性を出して頑張ってきて下さい。そしてここにいる生徒全員が、合格できることを祈っています。」と話されました。

学年主任の激励の言葉や就職係からの諸連絡もありました。

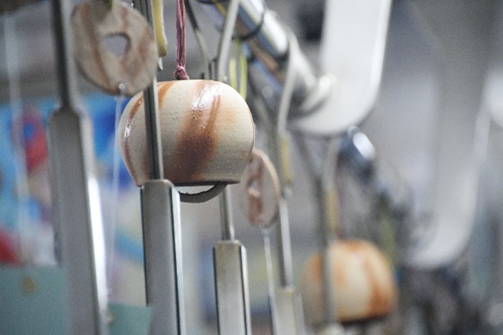

8月3日から岡山駅から東山線区間を往復する「風鈴電車」(岡山電気軌道企画)のヘッドマークに3年8組の野口千香子さんのイラストが採用されました。また、車内40個の備前焼風鈴には、本校2年生「広告と販売」の授業選択者の書いたコロナ禍に対するメッセージも添えられています。

「風鈴電車」は東山線で毎日10往復しています。ヘッドマークイラストとメッセージと涼しげな音色を楽しんで下さい。

7月15日(金)4校時、3年生対象に同窓会館3階で「就職講演会」を行いました。

講演会に参加した生徒は「挨拶の大切さを痛感した。」「面接試験では、礼儀正しく、笑顔を大切にして相手に明るい印象をもっていただくことが大切だと分かりました。」等の感想を述べていました。

7月8日(金)考査終了後、3年生が学年集会をおこないました。 学年主任からは、「3年生での進路に向けた取り組みが一生を賭けた選択になるのだから、就職・進学関わらず、より深く具体的に考えるように」との話がありました。 次に進路指導課長からは、「進路実現に向けて、人任せにせず、自分で情報を調べ、必ず担任や保護者とも相談しながら考えていく」、「自分の好みだけでなく、求人の条件など、より広い視点で進路を考えていく」などの話がありました。 3年生にとっては、学校行事等もあり、多忙な日々が始まりますが、覚悟を決めて取り組んだ分、きっと大きな成長につながるはずです。

6月24日(金)3年8組がユニバーサルスタジオジャパンへ行ってきました。

好天に恵まれ、少し暑くなりましたが、移動もスムーズで予定より早く到着することができました。

生徒たちは存分に楽しめたようです。

6月16日(木)6限、武道場で、(株)学研アソシエ 学力開発事業部より玉田 真由美様をお招きし、志望理由書講演会を行いました。

直接、志望理由書は元々何十枚にもなる情報を1枚にまとめるものなので、オープンスクールなどに行って、行った人しかわからない情報を入れたり、その進路で学ぶことによる社会的意義を考え書き加えたりすることで、より良い文書になるということなどを身振り手振りを交えながら分かりやすく話をしていただきました。

6月9日(木)、13日(月)にかけて、私立大学・短大、専門学校、看護系志望者に向けて、説明会を行いました。

進学でのミスマッチを防ぐためにも、「何になりたいか、何をしたいか」ということを念頭において志望校を選択するよう受験を希望する生徒に伝えました。

その他、様々な入試方法の説明や、試験に向けた準備の仕方など、短時間ではありましたが、受験・合格後のことなど、受験に向けて多岐にわたって説明しました。